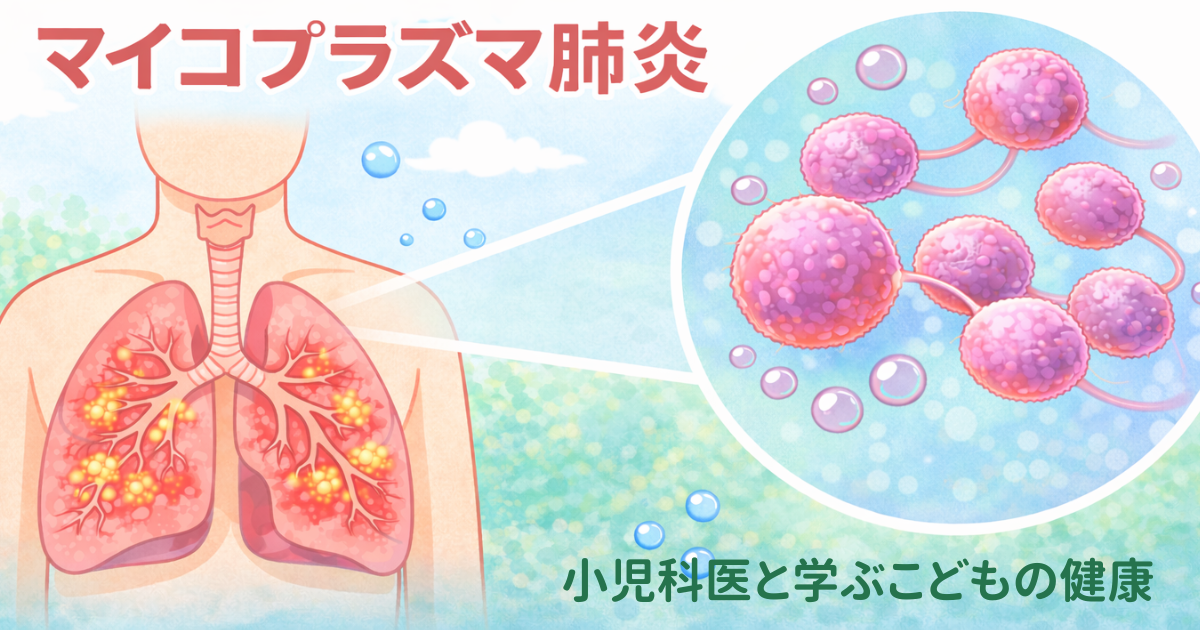

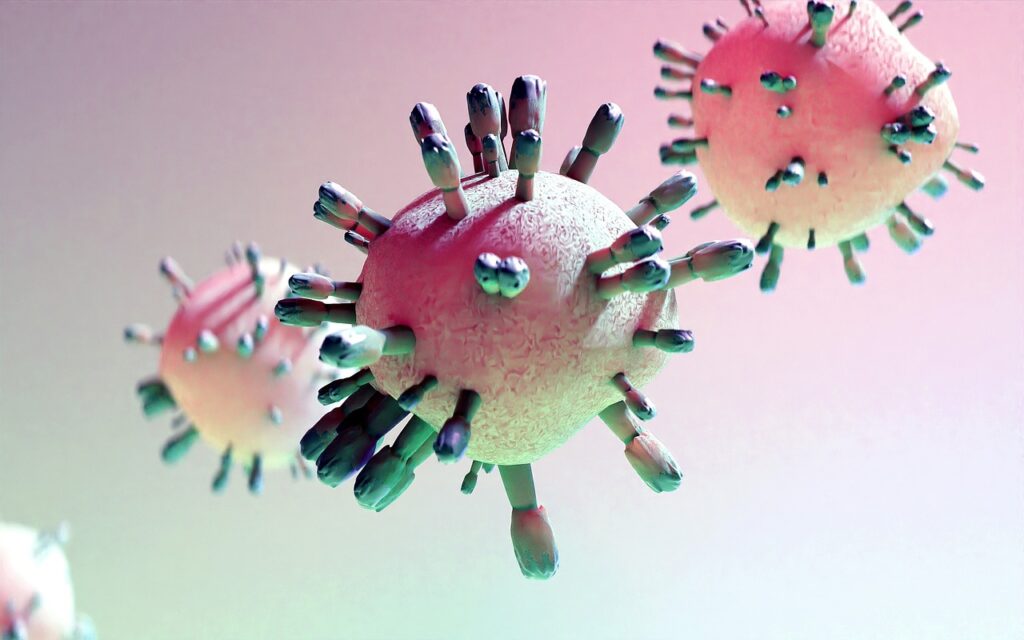

「マイコプラズマ肺炎」という名前を聞いたことがあるでしょうか?

小学生くらいのこどもに多く、咳が長引くことが特徴の病気です。

この記事では、マイコプラズマ肺炎の症状や治療、入院になるケース、家庭でのケアについてわかりやすく解説します。

マイコプラズマ肺炎とは?

マイコプラズマ肺炎の特徴

4年に1度くらいの周期で大きな流行があり、「オリンピック肺炎」とも呼ばれます。

新型コロナの影響で流行が止まっていましたが、2024年に8年ぶりの大流行となりました。

主に小学生に多いですが、乳児や大人にも感染することがあります。

家族内感染の確率は約40%と高く、学校や職場などでも広がります。

マイコプラズマの潜伏期間と感染力

潜伏期間はおよそ2週間程度です。

症状が強い時期に感染力のピークとなり、

4〜6週間ほど周囲にうつす力が続きます。

マイコプラズマの症状

以下のような症状が特徴的です。

長引く発熱

頑固で乾いた咳

咳き込みでの嘔吐

だるさ、頭痛

吐き気、下痢、腹痛

特徴的なのは長引くしつこい咳で、

4週間以上続くこともあります。

マイコプラズマの合併症

以下の合併症を発症することがあります。

肺炎

喘息発作

中耳炎

発疹

熱性けいれん

マイコプラズマの診断と治療

マイコプラズマの診断

マイコプラズマの検査としては、抗原検査や血液検査やPCR検査が行われます。

最も正確なのはPCR検査ですが、ほとんどは大きな病院にしかありません。

マイコプラズマの治療

細菌を治すお薬(抗菌薬)を使います。

こどもの年齢やマイコプラズマの型に合わせて、医師が最も安全で効果のある薬を選択します。

通常は有効な抗菌薬を使用すれば、1−2日程度で熱は下がります。

ただし、咳にはあまり効果はなく、数週間続いてしまうことはよくあります。

マイコプラズマは、自然に熱が下がることもありますが、周りの人にうつさないために抗菌薬の使用が望ましいです。

入院が必要になるケース

多くは外来で治療できますが、以下のような場合には入院が必要です。

- 酸素が足りなくなる

- 喘息の発作や他の合併症がある

- 炎症が強くステロイド投与が必要である

- 食欲がなく、水分や食事がとれない

こどもが抗生剤を飲めない時も入院で点滴治療するケースがあります。

家での過ごし方

自宅でできること

- 水分補給:熱や咳で脱水になりやすいため、少しずつこまめに与えましょう。

- 食事:無理に食べさせなくても大丈夫。食欲が出たときに消化のよいものを。

- 睡眠と安静:夜間の咳で眠れないときは、枕を少し高くして上半身を起こすと楽になることがあります。

- 薬の内服:処方された薬はしっかり飲みきりましょう。

家庭内感染を防ぐ工夫

マイコプラズマ肺炎は咳やくしゃみのしぶきと手や物を介した接触で広がります。

- 可能な年齢ならマスクを着ける

- 手洗いをこまめにする

- タオルや食器を共有しない

- できる範囲で寝室を分ける

完全に防ぐことは難しいですが、家族に広がるリスクを減らせます。

登園・登校のめやす

決まった基準はありません。

熱が下がっている

咳がある程度落ち着いている

この状態になれば、マスクを着けて登園・登校が可能です。

まとめ(Take Home Message)

マイコプラズマ肺炎は長引く咳が特徴で、家族や学校内で広がりやすい病気です。

抗菌薬で多くは改善しますが、薬が効かない場合もあります。

酸素が足りない、咳で食事や水分がとれない場合は入院が必要です。

家では水分・休養を意識し、家族への感染予防も心がけましょう。

あとがき

マイコプラズマ肺炎で夜も眠れないほど咳き込み、つらそうなこどもを多く見てきました。

入院が必要になったり、合併症で治療が長引いたりするケースもあります。

「ただの長引く咳」と思って放置せず、気になるときは早めに小児科に相談してください。

※本記事は、一般的な医療情報を提供することを目的としており、診断や治療を行うものではありません。

お子さまの症状や体調について不安がある場合は、必ず医療機関を受診し、医師の診察を受けてください。

マイコプラズマ肺炎(厚生労働省)

マイコプラズマ感染症(マイコプラズマ肺炎)急増にあたり、その対策について(日本呼吸器学会, 2024年10月22日)

山田健太著. 笠井正志・伊藤健太監修. 小児感染症のトリセツ2025疾患編. 金原出版; 2025

岡本充宏. 小児科ですぐに戦えるホコとタテ. 診断と治療社. 2022

最後までお読みいただきありがとうございます。

このブログでは「こどもの病気や健康」に関する正しい情報を小児科医の視点からお届けしています。

他の記事もぜひチェックして、日々の子育てにお役立てください。